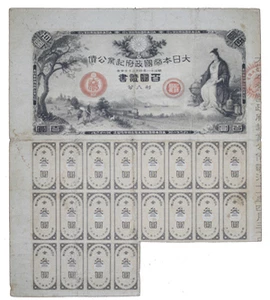

明治11年、西暦でいうと1878年に、日本で初めて一般公募による内国債が発行されました。その名は「起業公債」と呼ばれるもので、額面100円の証書が国民に広く配布されました。これは単なる金融の仕組みを示す紙ではなく、近代国家として歩み始めた明治政府が資本主義経済を確立し、産業を育成していくための大きな一歩を象徴するものでした。

証書には、利息の支払いを受けるための「利札」と呼ばれる切り取り式の引換券が付いており、一定期間ごとに持参することで利子を受け取れる仕組みになっていました。実際に使われた痕跡が残る証書は、当時の国民が新しい金融制度を通じて国家の産業発展に関わっていたことを物語っています。

この起業公債を発案したのは、明治政府の内務卿として殖産興業政策を強力に推し進めた大久保利通でした。明治維新後、日本は封建制度から資本主義経済へと大きく舵を切り、西洋諸国に肩を並べる近代国家を築くことを目指していました。そのためには鉄道や道路などのインフラ整備、そして製糸業や鉱山業といった産業振興のための巨額の資金が不可欠でした。しかし当時の政府には十分な財源がなく、国民からの資金調達こそが現実的な手段だったのです。

起業公債の証書には、その目的を象徴するように鉄道建設や道路開削の様子が描かれています。鉄道網の拡張は物流の近代化を意味し、道路整備は全国的な流通網を整える基盤となりました。こうしたインフラ事業は産業の成長を促し、日本経済の近代化に直結していきます。また、図柄の中には神功皇后の姿も描かれています。神功皇后は古代日本の女帝であり、明治期には紙幣の肖像にも採用されていた存在です。彼女の姿を公債に描くことで、伝統と近代化を結び付け、国民に安心感と権威を示そうとした意図が見えてきます。

さらに、この証書を印刷したのは当時の大蔵省印刷局で、西洋の印刷技術を日本に伝えたイタリア人技師、エドアルド・キヨッソーネが原版の彫刻を担当しました。キヨッソーネは日本の紙幣や切手のデザインにも関わり、その緻密で精巧な技術は日本の印刷文化に大きな影響を与えました。起業公債の証書にも彼の技術力が活かされ、凹版印刷による精緻な図柄は偽造防止の役割を果たすとともに、当時の日本がいかに西洋の最新技術を積極的に取り入れていたかを示しています。

発行年は明治11年、技法は凹版印刷で、サイズは縦265ミリ、横215ミリという比較的大きな紙面でした。これを手にした人々は、単に金融商品を購入しただけではなく、自らが日本の近代化を支える一員であるという意識を持ったことでしょう。

起業公債の制度は、その後の国債制度の礎となりました。現在、日本国債は世界でも有数の市場規模を誇っていますが、その原点はこの100円証書にあったのです。当時の100円は現在の貨幣価値で数十万円に相当し、決して小さな金額ではありませんでした。つまり、起業公債を引き受けるという行為は、多くの国民にとって大きな決断であり、国家の未来への投資でもあったのです。

明治政府が推し進めた殖産興業政策は、このような国債発行による資金調達と密接に結び付いていました。官営工場の建設や鉄道敷設、港湾整備、通信網の発展など、近代国家に不可欠な基盤づくりはすべて巨額の資金を必要としました。その資金を国民から集める仕組みとして起業公債が誕生したことは、国家と国民の関係を新しい形に変えたといえるでしょう。

現在、博物館や資料館に保存されている「起業公債100円証書」を眺めると、単なる紙切れ以上の歴史的重みを感じます。紙に印刷された図柄や文字の一つひとつには、明治という時代の息吹が刻まれています。それは、西洋の技術を取り入れつつ、日本独自の道を切り開こうとした人々の努力と熱意の証なのです。

日本の金融史を振り返ると、この起業公債は単なる内国債の始まりではなく、資本主義社会の扉を開く象徴的な存在でした。国民が国家の事業に直接参加し、経済的な果実を分かち合うという仕組みは、その後の日本経済の成長を支える礎となりました。そして、紙幣や証券の美しいデザインは、経済の実務を超えて文化的価値をも生み出しました。